6. 筑前琵琶曲の

音楽的形態

琵琶曲の構成の特徴は、歌唱だけの部分と弾き語りとが交互に現れることである。ほとんどの行の後に少なくとも一回、弦の弾奏があり、それが次の行に変わる合図となるが、しばしばこの弾奏は次の歌唱の始まりの音高の目安として役立つ。数行後に、弾法本では180種ほどある合いの手のパターンの一つが挿入されるが、それは今しがた歌われた詞章の意味を琵琶の響きで表すものでもある。

ほぼすべての歌唱にはいわば決まった基本的要素があるが、合いの手の場合もそうである。つまり、どの楽曲においてもその旋律と合いの手は決まっている。こうしたあらかじめ作り上げられた語りの基本に従いながらも、聞き手にどの演奏も演奏者個人の新たな創造であるという印象を与えるところに芸術があるのである。

このようにきっちり決まった枠組みではあるが、それに多くの技術が加わって多様性を生み色彩を与えて、微妙な表現を可能にしている。

その一つの要素は当然ながらテンポであるが変化させることもできる。弾奏の際の力の入れ方によっても微妙な表現が可能になる。合いの手を、柔らかい、あるいは誘惑的な、または夢見るような、絶望的な、あるいは喜びに溢れたといった雰囲気に表現することができるのはすばらしいことであり、演奏者の想像力の見せ場でもある。

歌う場合もまた、旋律の型は数少ないながらも、筋書きの文章における歌的なものや語りなどを、発声法や声色、アクセントなどによって、演じる物語を緊張感溢れるものにしたり、感動的なものにしたりすることができる。しかし琵琶曲の様式として許されるすべての声域を使うことができなければならないのである。

一つの曲は通常3つの部分からなる。

(1)「枕」。ここは、おおよそ4行から8行にわたる序曲に相当する部分である。登場人物の生涯や運命の概略が中域から低域の声域で語られる。

(2)「本歌」。「枕」に続くのが「本歌」で、物語の中心部分であり、最高音の六や七で始まるのが常である。本歌は、100行あるいはそれ以上にも及ぶほど長いが、最も多いのが、アリアのような「流し」(次節参照)によってストーリーの進行の流れが止まったり、特別な旋律で歌われるいわゆる「詩吟」によってストーリーの進行に休止が入ったりする構成である。本来、本歌にはそれ以外の形式的な決まりはない。

(3)「後歌」。本歌においてドラマが最高潮に達すると、6~8行にわたる最後の部分が始まる。ここで演奏者に要求されるのは、テンポを再び元に戻し、冷静に物語を振り返ることである。

最後の行はたいてい繰り返しであるが、旋律はほぼ同じであるため、行の重複と考えられる。それによって、曲が終わるということがはっきりと明確に示されるのである。

7. 弾奏による合いの手

筑前琵琶曲は、当初は四弦琵琶のための音楽であった。したがって合いの手も四弦琵琶のために作られていたが、そのパターンには「叙情的」な合いの手と、「劇的」な合いの手という大きな区別がある。この二つのカテゴリーで多様な表現のほとんどすべてをカバーすることができるのである。

叙情的な合いの手にはたいてい鳥の名前がついている。たとえば「雁」「千鳥」「雀」などである。劇的な合いの手には「丁」(男らしさ)や「数」といった詩的でない名前がついている。合いの手は行末の左側に指示される。

大正時代(1912-1925)の半ばまでは、四弦用の合いの手のパターンといえば上述のものしかなかった。しかしちょうどその頃に五弦琵琶が創られた。今日ではこの五弦琵琶が主流となっている。五弦琵琶のパターンには、四弦用の合いの手のいくつかが編曲されて用いられているが、多くは新しく作曲されている。

鳥の名のついた合いの手で、ほとんど手を加えられることなく五弦琵琶のパターンに取り入れられたものはわずかしかない。

しかし、たとえば『船弁慶』のように、元が四弦琵琶用であったことを反映して、ある種の重層性が生み出されているものもある。

『船弁慶』の主題は義経の逃避行であるが、そのなかに、愛人である静御前との別れを余儀なくされる浜辺の場面がある。浜辺で静御前が四弦琵琶用の「鳳凰」と名付けられた合いの手に合わせて舞いを舞う。この合いの手には四弦琵琶独特の演奏の流れに加え、やや古風な優雅さがあるため、都における優雅な暮らしを想起させる響きがある。「鳳凰」はまた過去を思い出させるものでもあり、逃亡者としての己の惨めさをしばし忘れさせてくれるものでもある。まさに五弦琵琶の合いの手ではなしえない雰囲気を創り出しているのである。

五弦琵琶の合いの手のパターンは180種あるが、その構成において叙情的あるいは劇的な合いの手という一般的な分類は保たれている。しかし、「古い」パターンから完全に脱却するために、叙情的合いの手には植物の名が与えられている。ほとんどは伝統的な花の名前であるが、「サボテン」のような風変わりなものもある。「サボテン」は、名前は変わっているが、すべてのパターンのなかで最も美しく悲劇的なもので、短いながらも弾奏のすべての技術が詰まった細密画のようでもある。

日本文化において、花や木の多くは何らかの意味を担っている。最たるものが桜であるが、桜は美しく咲くが短い命の象徴である。武士は若くして戦場に散る紅顔の武者を称えるが、それこそが散る桜なのである。この花には意味があり、日本の伝統的文化を通してあらゆるジャンルで目にする。合いの手にも「桜」があるが、一曲のなかで完全な形で演奏されることがない唯一のものである。つまり、これを初めから終わりまで演奏すると重々しすぎる。しかし、どの部分にも桜のイメージが込められているため、全体を聞かせる必要がないのである。

ほとんどの曲に合いの手が出てくるが、合いの手の名前にはさらに何か説明が付け加えられている。たとえば、「桜上下」(冒頭と終結部)あるいは「桜上」(冒頭の一節)といったようにである。

「桜中」といって、桜の中間部分だけが要求されることもよくある。中間部分は非常に簡潔にして意味深い構成になっており、『熊谷と敦盛』の46~47行目におけるように、「遠ざかる」あるいは「逃亡する」という動きを描写するのに適している。

-

遂に平家は打敗れ海を遙かに退きける(桜中)

しかし、この「中間部分」を、力強さを強調した弾き方で演奏すると、『都落ち』の26~27行目(以下の例)のような戦闘状況において使われるものともなるのである。

-

潮をなして迫り寄せ逢坂山に駒を立つ(桜中)

「梅」「椿」「水仙」のようなほかの花もまた文化的含意をもっている。こうした合いの手は、曲の音楽的解釈において、どこでそれがテーマとなるかが議論されている。

劇的な合いの手は「攻め」と名付けられている。「攻め」の合いの手は、すべての弦を打ち鳴らすため技巧を要するが騒々しく響くため、これを聞くとなぜ日本人が琵琶を「打弦楽器」としているかが明らかになると思われる。

ここでもまた、合いの手の一部だけを演奏することによって豊かなバリエーションが生み出されることがあり、聞き手には新しい合いの手であるかのような印象が与えられる。というのは合いの手の多くが部分的に非常に類似しているか同じでさえあるため、合いの手の一部の演奏が新しい合いの手のように聞こえることがあるためである。つまり新規のものや聞き慣れたものが新たな光を帯び、聞き手には独特な魅力となるのである。

8-1. 音の配列と音高の概念

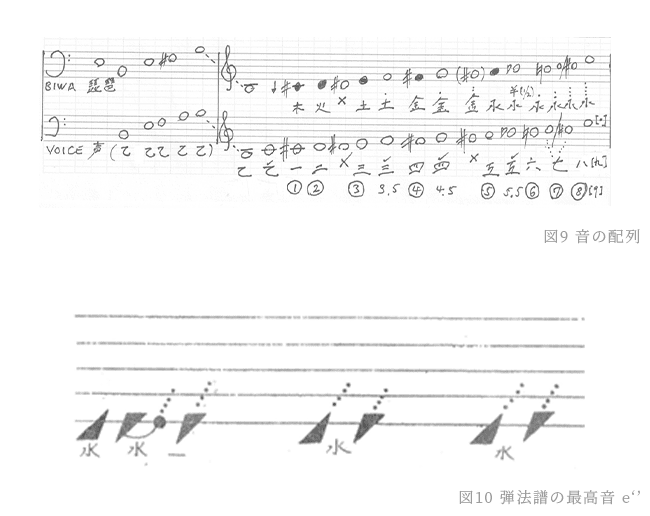

音の配列は原理的に半音階と考えられる。ここでは主音は(相対的な用語では)eに設定されている。この音の配列に存在しない唯一の音はd#であるが、これは西洋音楽の理解では導音にあたる。またg#も歌唱の音として存在しない。通常、歌唱の音域は基音のB(二の糸の音高)からe” に至る2オクターブ半である。最高音のe”は、弾法譜においては第5柱の記号である「水」の字に4つの点が付されたもので表される。

筑前琵琶は音楽分類上、「語りもの」のジャンルに入るが、演奏者にとって最重要なのは叙情性である。旋律の流れを豊かに力強く歌うことは、詞章の伝える叙情性を損なわない場合にのみ評価される。具体的にいえば、弾奏の音高がずれていても、語り口調の拙さほどには批判されないのである。

図9で示したように、歌唱の音高は一から八である。八より高い音高、f”は数字ではなく「節回し」を表すにょろにょろとした線で表される。一から八を西洋音名で示すと、

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | (九) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| c#’, | d’, | e’, | f# ’ | a’, | b’, | c’’ / c# ’’, | e’’, | ( f’’) | となる。 |

高音域についてもやはり曖昧な点がある。七という数字が出てきた場合、c’’あるいはc#”で歌うのであるが、しばしばそのどちらを選ぶかは演奏者、あるいは演奏者の直感によって決まるのである。八という音高は主音としては重要であるが、めったに用いられることがない。(それより高いf”は独立した音高ではない。というのは技術力の高い演奏者が一種の「高い導音」によって主音八を強調したいと思ったときだけに、軽く触れるのである)。歌唱についての用語が非常に少ないことが奇異に思われるかもしれないが、このジャンルにおいて叙情性を醸し出すことが最重要なのであり、音高の厳密な規定は副次的なものとされているためである。

筑前琵琶の独特な歌い方についてもここで述べておかなければならない。音高の記号としてg’の音で示されるものである。稀にではあるが、この記号を見てそのままg’という音高で歌われることもある。

g’という音高は、すなわち「四レ点」と書かれる。(レ点というのは「半音高く」の意味であり、漢数字の上の小さなカタカナ「レ」で示される)。しかし図11に見るように、歌唱部分につけられた数字四の上のレ点は例外的なものである。実際、大きな手書きの曲線で表され、音階音から離れることを意味する。音階音に戻るのは、たいてい7拍後であり拍の上のコンマが目印となるが、その1拍前から戻る。図11の例は『熊谷と敦盛』31行目「直実耳をそば立てて」であるが、ここでは「そばだてて」の「ば」についている。つまりその前の拍を含めて最後の

5拍(つまり下句の5拍)はf#で歌われる。

「直實」という名前の上に四レ点があるため旋律のつかない語り調で歌われるが、まさに武士のおおしい外見にぴったり合った歌い方である。

8-2. 「流し」

筑前琵琶の語りのジャンルにおいて、「流し」の旋律は、詞章にして3行で一つの型をなしている。「流し」は節回しが細かく、豊かな旋律の変化に富む。これを本書ではしばしば「アリオーソ(アリアのように)」と記してある。この旋律の型の特徴は、装飾音を含み、節回しが変化に富んでいることだけでなく、弾奏が歌に効果的な伴奏をつける箇所となる点である。

「流し」には数種類ある。最も重要なものには四季の名前が付いている(他に「旭」、「浪花」、「露」などがある)。その違いは主に初めの1行の旋律にあるが、ときに2行目も違うことがある。しかし3行目にはほとんど差はない。「春流し」には「夏流し」より明るい雰囲気があるのは言うまでもない。「秋流し」にはやや愁いに満ちた表情があり、「冬流し」は悲しい雰囲気を帯びているのが特徴である。

しかしどの季節の「流し」を選ぶかは、詞章に描かれている季節によって決まるのではない。たとえば『羅生門』に「秋流し」の指示があるように、物語の季節は春であるが、雨が降り始める陰鬱な状況であるため、作曲者によって「秋流し」が選ばれている。

-

『羅生門』24~27行目参照:「秋流し」

「数よむ程の雨の糸み池の面に紋を織り、汀の桜ほろほろと」

作曲者が「流し」を選ぶ際の決め手となるのは詞章がもつ深い意味であって、言葉の表面的な叙情性ではない。作曲者がその独創性を発揮するために、「流し」を形式に囚われず自由に扱うという方法もある。「合いの手」で行われるように、「流し」の一部だけを使う場合もある。

「流し」の旋律にのせて、詞章の一行、たとえば1行目だけ、あるいは2行目、3行目だけが歌われることもある。あるいは1行目を歌い、次に普通の朗唱が入り、その後2行目と3行目が続くこともある。標準の旋律を少し変化させることが要求される場合もある。その結果、こうした技法が合わさると、語りの流れのなかに長短の変化に富んだ豊かな広がりが生まれるのである。

8-3. 詩吟

「流し」の演奏は、常に演奏者の歌唱の才能を判断する基準である。演奏者が自分の歌唱の技術を披露するもう一つの手段は詩吟である。漢詩に決まった旋律をつけて歌うことは第二次世界大戦後、邦楽の世界で非常に流行し、詩吟教室が雨後の筍のように現れた。筑前琵琶における詩吟はすべての詩吟流派に共通の旋律で歌われるが、いくつかの点で異なっている。

すなわち、筑前琵琶は語りのジャンルに入るため、歌われている詩の意味をより明瞭に表現しようとする傾向がある。詩吟が声の美しさや微妙な節づけをいかにうまく歌うかを重視するのとは異なるところである。橘会のスタイルでの独特な詩吟の語り方は、楽譜には書かれていないが、実際の歌い方を聞けば理解されることである。琵琶奏者は高度な技巧を要する発声よりも、重要な語句を声音で色づけしながらはっきりと強調することに配慮するのである。

詩吟から派生した「琵吟」というジャンルもある。

橘会の宗範山崎旭萃によると、1960年代後半頃になって詩吟の人気が高まってきたことに対応するため、自身で琵琶の新しいジャンルを切り開き、それを琵琶と詩吟の合成語である「琵吟」と名付けたとのことである。この歌い物の特徴は、曲自体の長さが短く、合いの手は簡単なものがわずかに挿入されているだけであり、詩吟と流しがうまく組み合わされたものである。

それは通常の琵琶曲より習得しやすいものと思われ、多くの詩吟愛好家を琵琶のほうへと引きつける道具として有効であった。この目論見は当り、琵琶の世界に転じる人も多くいた。『壇ノ浦悲曲』はその構成において新しく創られた「琵吟」に非常に近いものである。しかし、「琵吟」はそれ自体が一つのジャンルであり、橘会のなかで山崎旭萃の孫娘である山崎光掾が主宰する「大和流」という流派となって存続している。